PG电子(Pocket Games Soft )全球首屈一指的电子游戏供货商[永久网址:363050.com],首位跨足线下线上电子游戏开发。PG电子,pg娱乐,PG电子试玩平台,PG电子技巧,PG电子下载,欢迎注册体验!杨君:享有一定国际声誉的中央电视台著名媒体人,著名节目策划、主持,也被称为国内少有的复合型媒体明星。毕业于北京广播学院,获得法学硕士学位,也是北京广播学院电视专业的第一位电视传播学硕士,为中央电视台第一位被派驻美洲东方电视台的节目主持人,曾主持央视《世界经济报道》《纪实十五分钟》和《半边天》等多个栏目。

1999年开始出版媒体专著《英雄三部曲》(《英雄》、《现在》、《笑容》),由于形象时尚,风度气质俱佳,温和与智慧并存,深受广大观众的喜爱,被称为央视“智嘴”,国际著名大家金庸为《笑容》亲自写序,对杨君成就给予高度评价。多次出任中国电影电视发展高级论坛主持人并当选主席,2001年获得“新世纪百名杰出女性”称号,并成为新华社“环球20位最有影响力的世纪女性”仪式上唯一的颁奖嘉宾,影视传播学作品被译为17国语言。

2002年入选WHOS WHO世界杰出职业女性,2002年10月出任香港“两地影视业大型交流活动”主持人,2003年3月8日世界妇女节,中国邮政发行了杨君“笑容”系列邮票及首日封。杨君被国内外媒体称为近年来中国影视界的焦点人物之一。

媒介、思想、碰撞,当今媒体风云人物,谁在说?作为北京广播学院电视传播学专业第一位传播学硕士研究生,杨君坚持传播学研究达26年之久。

杨君1990年成为中国传媒大学电视传媒学专业第一位硕士研究生,1992年因品学兼优成绩优异获得国家教委研究生奖学金和三台奖学金研究生毕业分配到中央电视台工作,以媒体评论员的犀利笔锋撰写大量以媒体为内容的调查及评论,首次提出电影具有媒体属性的观点,同时指出应将媒体的范畴包含八大传播媒介——电视、电影、广播、报纸、杂志、图书、音像、网络等。提出以媒体事件中的典型人物作为研究个例来纵向集纳考察中国及世界媒体发展的观点,并加以成功实践。

《杨君访谈媒体人物》、《杨君访谈国际媒体》是我们准备了三年之后隆重推出的国际国内几百位媒体顶尖人物的大型访谈,以前沿、客观、发展、国家、国际的眼光考察中国媒体走向,有权威人士预计该访谈的推出和媒体人物的成功思想将对中国媒体发展产生积极的推动和影响。

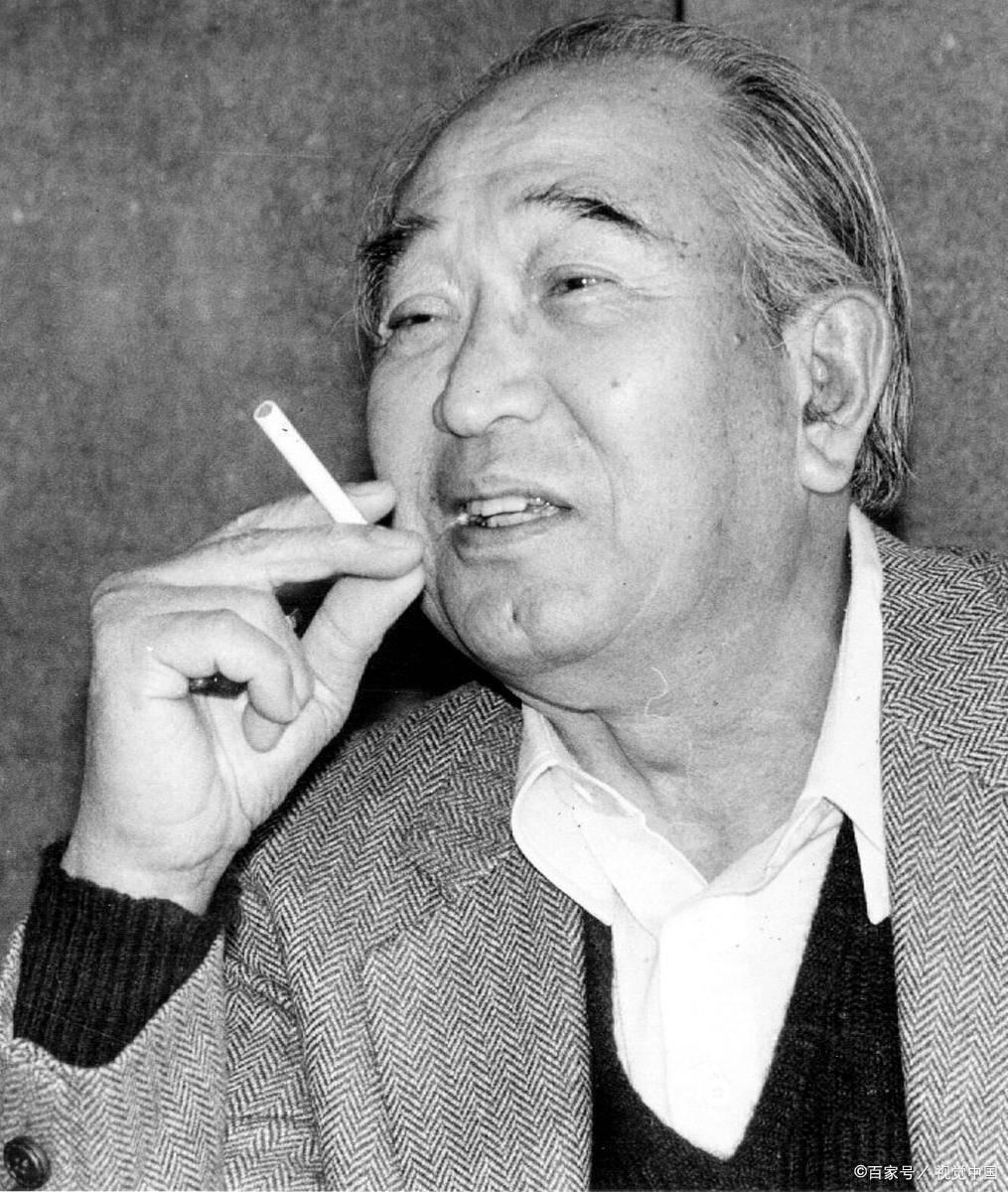

1920年,进入日活公司向岛片厂任助理导演;1923年,晋升为导演,创作了日本电影史上最初的表现派作品《血与灵》;1926年,执导了反映贫民街氛围情绪与女性悲剧的电影《纸人伤春》;1929年,拍摄了“倾向电影”《都市交响乐》,受到关注;1933年,执导了形成其风格的剧情片《瀑布飞泻》;1936年,编导了剧情片《浪华悲歌》和《祗园姐妹》,影片分别获得1936年电影旬报十佳奖前两名;1937年,编导了剧情片《爱峡怨》;1941年,执导了古装复仇电影《元禄忠臣藏·前后篇》;1946年,拍摄了剧情片《歌女五美图》。

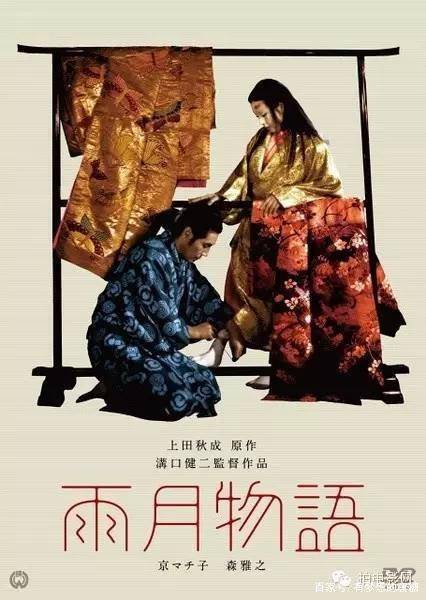

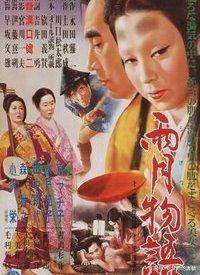

1952年,编导并监制了剧情片《西鹤一代女》,影片获第17届威尼斯国际电影节国际奖;1953年,拍摄了惊悚剧情片《雨月物语》,影片获第18届威尼斯国际电影节银狮奖(该年没有金狮奖);1954年,因执导剧情片《近松物语》而获得了第5届日本电影蓝丝带奖最佳导演奖;1955年,拍摄了古装爱情电影《杨贵妃》;1956年,执导了剧情片《赤线日,沟口健二因白血病在日本京都去世,享年58岁。

拍摄于1953年的日本电影《雨月物语》,是日本“超一流”电影导演沟口健二的代表作品,这部黑白影像的电影获得了第28届奥斯卡奖的提名并最终斩获了第14届威尼斯电影节银狮奖。

虽然这部电影的拍摄距离现在已经过去了近70年,但时间不但没有磨灭它的光彩,反而将其沉淀,成为一部不折不扣的经典之作。该片改编自日本作家上田秋成的同名志怪小说,之所以名为“雨月”,其实是取自“天阴雨湿之夜,月落参横之晨”之意,所以“雨月”正是鬼怪出没之时。

电影的故事不算复杂。日本战国时代末期,琵琶湖附近的一个小山村里,陶瓷匠人源十郎和妻子宫木,还有妹妹阿滨、妹夫藤兵卫生活在一起。他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生,战乱中,源十郎想趁着战乱发一笔横财,而藤兵卫则想着成为一名武士,出人头地。

二人带着烧制好的上好瓷器离开家乡去市镇变卖,果然赚到一大笔钱。在镇上,源十郎碰上了美若天仙的贵族小姐若狭,在经过了短暂的内心挣扎后,他很快臣服于贵族小姐的石榴裙下,日日云雨,乐不思蜀,直到有一天被一个游方的僧人告知他命不久矣,才恍然大悟——原来若狭是一个鬼魂。而一直邋里邋遢的藤兵卫,因偷窃了对方首领的首级而如愿以偿当上了武士,但却没想到在寻欢之际遇到了自己被乱军、沦为娼妓的妻子。

这部影片中,导演沟口将故事背景放置在日本的战国年代,以彼时战乱纷争的时代为背景,勾勒出日本的生活面貌和对人性的窥视与探讨。作为日本电影黄金时代四大巨匠中“最能将日式中正典雅的味道调度得淋漓尽致”的导演,他不但在这部影片中使用了自己最擅长也最喜爱的“一场一镜”的拍摄手法,而且还大量使用了脱胎于日本传统舞台剧的传统配乐,从整部电影的观感来说,电影的画面如水墨画卷,徐徐展开——尤其是中间一段,四人在湖面划船,悄悄赶往镇上贩卖瓷器一幕,湖面水色氤氲,迷雾弥漫,如一副浓墨相宜的水墨画卷,颇具东方神韵。

所以不管从哪个角度说,这部电影都是一部值得反复琢磨和观赏的经典之作。今天这篇文章,我将从其背景介绍、艺术美学和主题思想三个方面,对这部电影进行一个深度解析。

深入了解导演的个人成长背景、创作风格以及这部作品本身的创作背景,对于我们更深刻的理解作品,清晰导演的创作意图以及看懂电影中的“门道”大有裨益。

在日本这样一个男权意识很强的社会,沟口却对女性给予很高的同情和关注,在他几乎所有的影片中,女性形象多善良宽容,而男性则胆小、自私、懒惰、懦弱——这种人物设定与他自己的经历不无关系。

沟口的家庭非常贫困,父亲性格自私懦弱,一生碌碌无为,母亲在他17岁时死于劳累。母亲死后,姐姐挑起了整个家庭的生活重担,她先是成为了一名艺妓,之后又成了贵族的小妾,而失学的沟口,则一直寄宿在姐姐家,靠姐姐资助。

沟口后来与父亲的关系十分恶劣,他对父亲既憎恨又厌恶,也许这直接影响到了他对电影人物的塑造,尤其是对男性罪恶的描写。

在这部电影中,沟口创作了3个性格迥异但各自美好的女性形象,而片中的两位男性,则既自私又愚蠢。正是因为对女性怀有深刻的尊敬和怜悯,沟口一生都致力于拍摄和女性有关的电影,他拍摄了多部反映艺妓生活的故事,被称为“女性主义大师”。

导演是一部电影创作的灵魂,他的作品上必然会打上自身成长轨迹和兴趣好恶的烙印,《夜月物语》自然也不例外。

在日本的三位“超一流”的电影导演中,沟口被称为是其中最具日本民族特色的导演,有人形容他是“黑白时代里东瀛情怀和光影技术最为契合的联结者,也是菊与樱般璀璨易逝的日式美学在银幕上最佳的代言人”。

沟口一生在京都工作,作为日本传统文化的发源地,京都有大量学习日本传统文化的机会,他在这里,系统学习了歌舞伎,能剧,日本舞蹈,文乐,邦乐,这极大的影响了他的创作风格,对他电影美学风格的确立,产生了巨大的影响。

这一点,在他的代表作《雨月物语》中也可见一斑——在这部影片中,他使用了大量传统配乐和能剧唱腔,使得电影有明显的舞台剧风格,真算得上是日本传统文化的经典影像代表。

除此之外,沟口最值得一提的就是他对长镜头的纯熟运用,他有一个非常固执的拍摄手法,就是拍摄时坚持“一场一镜”。这种拍摄方法后来受到法国新浪潮运动的大力推崇。马赛尔·马尔丹还在其名著《电影语言》中,对《雨月物语》进行过专门的分析。

这部电影拍摄于1953年,是沟口晚年的作品。刚刚结束的二战,给沟口带来了很深的战争反思。在这部影片中,故事背景虽然被平移到了战国时代,但毫无疑问,不管是什么时候的战争,带给普通百姓的都是民不聊生、生灵涂炭的结果,这一点不会改变。所以从这个角度说,沟口“以战国映射二战,借以进行战争反思”的创作意图十分明显。

乱世之中,人性沦丧、礼崩乐坏,各路妖魔鬼怪横行,所以,才有了这世间百态的好戏,有了这部经典之作的问世。

《雨月物语》故事取自上田秋成的同名作品,这本日本版聊斋志异的风格,颇为哀怨阴柔,沟口作为一个“女性作品导演”,在将其拍摄成电影时,很好的保留了这份原汁原味,这种哀怨阴柔的风格,体现了日本传统美学的阴柔之美,可以算得上是日本文化中“菊与刀”中“菊”的经典代表。

在这部电影中,沟口使用了他最擅长的长镜头,结合日本传统文化元素,将这部作品拍摄的古香古色,给人以绝妙的美感。

长镜头是指用比较长的时间,对一个场景、一场戏进行连续地拍摄,形成一个比较完整的镜头段落。顾名思义,它是在一段持续时间内连续摄取的、占用胶片较长的镜头。

长镜头的使用十分考验演员的功力,同时也受到导演自身审美情趣的影响。沟口健二早年因为家庭贫困,曾经参加过绘制浴衣花纹图案设计社的工作,并拜某个绘制能手为师。所以,他的镜头美学受到日本绘画的很大影响,具有典型的东方审美特点。

在电影的开篇,是两个缓慢的横摇镜头,镜头先是缓缓的扫过村庄周围空旷的景色,然后全景定格在两个正在往车上装载瓷器的演员上。这两个长镜头的组合,似徐徐展开一副日本古典画卷,清新淡雅。

与西洋素描强调透视感,习惯使用特写式地突出聚焦的做法相反,日本绘画强调的是“整体画面的构成”,沟口本人,亦主张电影“应该静静地伫立在朴素平凡的日本画前面去感悟”。这也正是沟口习惯使用“一场一镜”拍摄手法的原因。通过这种扫描式的长镜头,他将绘画作品中所展现的有流动感的,悠缓的时间推移及与之伴随的空间变化,同时引进到自己的叙事文体中。这种“天人合一”的拍法,与西方注重人物五官表情的绘画、戏剧是完全不同的。

在这部电影中,最绝妙的长镜头,莫过于电影结尾处的那个镜头了,它如此惊艳,以至于被人评论道:“只需片尾那一个长镜头,沟口就足以留名影史”。

在这个长镜头里,源十郎逃避了若侠的幽魂后,回到了故乡的家中。他先是从正门走进屋里,发现里面空无一人,于是他一边喊着妻子的名字,一边又从侧门走了出去。这时,镜头又重新摇回正门,在屏幕外的观众,可以从窗户的缝隙间看到正在焦急寻找的源十郎,他转了一圈后,重新从正门中走了进来。这时,我们惊奇的发现,宫木已经像平时一样安静的坐在屋子中间围着柴火烧饭了。

这个令人拍案称绝的镜头调度,让我们充分体会到了电影艺术带来的视觉奇迹。此时的沟口,并没有如大多数导演那样,刻意使用近景或特写镜头来表达夫妻重逢的激动,而是继续使用固定的全景镜头进行拍摄,期间,还伴随着凝重而舒畅的音乐——这为第二天村长揭开宫木已死的事实,埋下了伏笔。

日本著名的史学家佐藤忠男认为,日本电影所遵循的不是180 度的轴线 度的空间概念。沟口健二在影片拍摄中,把日本歌舞伎的空间观念和日本绘画中卷轴画的空间观念结合起来,形成了独特的艺术风格。

沟口健二作为日本的“超一流”导演,具有极深的文化功底,他的作品很好的体现了日本的传统文化,《雨月物语》就是个中翘楚。

首先,沟口对日本民族音乐在影片声音结构中的运用堪称一绝,电影中大量使用了日本传统的丝竹乐器和能剧唱腔作为配乐。

在日本古典音乐中,大量音色都很像日常生活的声音,而且不受限于调性的结构,特别适应于影片的动态和剪辑中不按节拍的节奏感。在这部电影中,传统的管弦和打击乐器,搭配上气若游丝的唱腔,如泣如诉,动人心魄。

比如,阿滨遭匪兵奸污的时候,鼓声四起,缓慢而沉重,暗合着她无力反抗的激愤;而当宫殿化为废墟时,若狭的唱腔哀婉而飘渺,与前番作乐时又有所不同,诉说着心愿难了的幽怨;而影片结尾处,宫木收好丈夫的鞋子,准备缝补衣服,忽然响起尖声的弦乐,悲切中带有喑哑,如一道横空而下的闪电,即将把眼前和美的家庭场景给撕裂。这些凄楚的乐声都是献给女性的挽歌。

其次,这部电影中全部的场景和表演,都脱胎于日本传统的舞台戏剧,每一幕之间的换都带有很强的舞台风格。

比如,若侠和源十郎的段落就有非常浓重的能剧色彩。若狭的化妆,是完全按照能剧的面具表情来化的,身着的也是能剧的演出服饰。而若侠对源十郎跳的那段舞,更几乎可以视为是一段简短的能剧表演。

人类最想摆脱但通常无法摆脱的两样东西,一样叫欲望, 一样叫无常。这部影片的主题有两个,一个是梦幻与现实,另一个是女性与男性。

① 梦幻与现实:虚幻世界虽然美好,但却常是被欲望蒙蔽的虚无;现实生活虽然平淡,但却是脚踏实地的拥有

电影中刻画了两个男人。这两个人,一个求财一个求名,他们沉迷于欲望,在现实中迷失了自己。在男人们看来,追求金钱,地位与荣誉才是人生的目的。而女人们则渴望过平静而普通的家庭生活,于是女性与男性之间,形成了一种不可调和的矛盾,影片的主题一直围绕着这个矛盾。

在电影描绘的非现实的空间里,源十郎与若狭这一段意外相遇,很像是男人的一个白日梦。而庸碌的藤兵卫意外得到敌军大将军的头颅并得以衣锦还乡的情节,显然是另一个男人的白日梦。这两者一虚一实,但都属于梦的范畴。按照弗洛伊德的说法,白日梦属于未被满足的欲望的一种实现。无论是陶器匠对自己手艺的骄傲,还是农民对于成为武士的几乎滑稽的疯狂,他们的共同特点都是企图在现实中获得外界的承认。

导演在表现现实的场景时,是朴实无的,甚至简陋、粗糙的,而表现梦幻的时候,则是华丽、阴森的,仿佛一切都笼罩在一种幽灵般的美丽之中——特别是在宰相废墟的宫殿里,那种诡异与华丽的气氛使人置身于另一世界之中。

也许,这就是导演想要表达的关于欲望(梦幻)和现实的主题:梦幻的世界虽然美好,但它常常是被欲望蒙蔽双眼之后的虚无幻觉,现实的世界虽然平淡无奇,但却是脚踏实地的拥有。

电影的最后,源十郎受到了“惩罚”(妻子离世),他终于安定下来,带着孤女独自生活,而另一个男人藤兵卫也和妻子“各退一步”,一个放弃了武士身份,另一个也从妓院走了出来,一起回归家庭生活。站在男性的立场上,这两个男人自我实现的努力,最后都以失败告终,成为黄粱一梦,唯有切实的生活,才是踏实的出口。

在电影中,源十郎一直以为使妻儿过上更好的生活为借口而一再的离开自己的家乡,而且在电影的前半部分,看上去他还是一个很有家庭责任感的“好男人”——每次出去卖完陶器,他都会给妻子买一件和服。

但其实他只是想满足自己想要成功的欲望而已,这就解释了当他遇见有钱又貌美的女鬼若狭之后,只是稍作挣扎就立刻沦陷,完全把老婆孩子抛在了脑后的行为。最值得玩味的是,当他开始和若狭如胶似漆后,他同样选择了为对方送上和服作为礼物——这暗示着他将物质作为自己对女性表达心意的唯一途径,同时,他也是在对若狭和对妻子宫木的两种感情中做出类比。

在对权钱的追求伊始,妻儿的幸福往往是男人最大的动力,但当更好的生活真正出现在眼前的时候,糟糠之妻却又成为绊脚石。“责任”二字变成束缚男人的沉重枷锁,他们翼望摆脱却又害怕失去,野心勃勃又不知所措。

妻子宫木:田中扮演的陶器匠妻宫木,几乎是古典东方女性典范,她不但承受了丈夫的出轨,自己也只能落得家未破而人已亡的阴阳相隔的结局。她温柔贤惠,质朴勤劳,是自我牺牲的美德与奉献的母爱的化身。妹妹阿滨:是典型的泼辣的女性,她后来成为倒是和她那疯狂的丈夫恰成组合。相比宫木,她倒是更具反抗精神,虽然丈夫的固执离去让她惨遭蹂躏甚至沦落风尘,但最终却能赢得藤兵卫的浪子回头。艳鬼若狭:既有少女的痴情,也有女人的妩媚,还有鬼魂的决然,她要的只是占有性质的欲望,是诱惑的与自我的。她的形象,影射着现代女性在爱情和性上的逐步解放。但当她父亲的声音从只剩下头部的铠甲中响起,她便惊得花容失色,不知所措的场景,还是深刻的揭露出男权对女性的禁锢和压迫,反映出战后日本社会女性地位逐渐崛起和传统观念仍根深蒂固之间赤裸裸的矛盾与斗争。

源十郎也好,藤兵卫也罢,他们以回到家乡,重新开始家庭生活为标示,完成了对自己的救赎——代价是妻子的死亡和伤痛的过往。作为“女性主义大师”,沟口的电影主题,总是会落到从女性的角度阐述古典伦理对女性的压抑和以女性为象征的家庭对男人的终极救赎之上。

这部电影画风优美,技法纯熟,尤其是镜头语言的应用,到了炉火纯青的地步,是沟口健二晚年的得意之作,也是他的代表作之一。

影片多处应用中、远景镜头,凸显人物与环境连结,传达出高于个体遭遇的情感体验。不管是表现两位男性角色在权色中的自我沉沦,还是表现女性在悲惨际遇中的隐忍与坚守,都具有独特的个人美学,同时饱含浓厚的日式风韵。整体而言,电影的美学价值要明显高于其故事与主题。